La joie de Paris Photo : découvrir une œuvre.

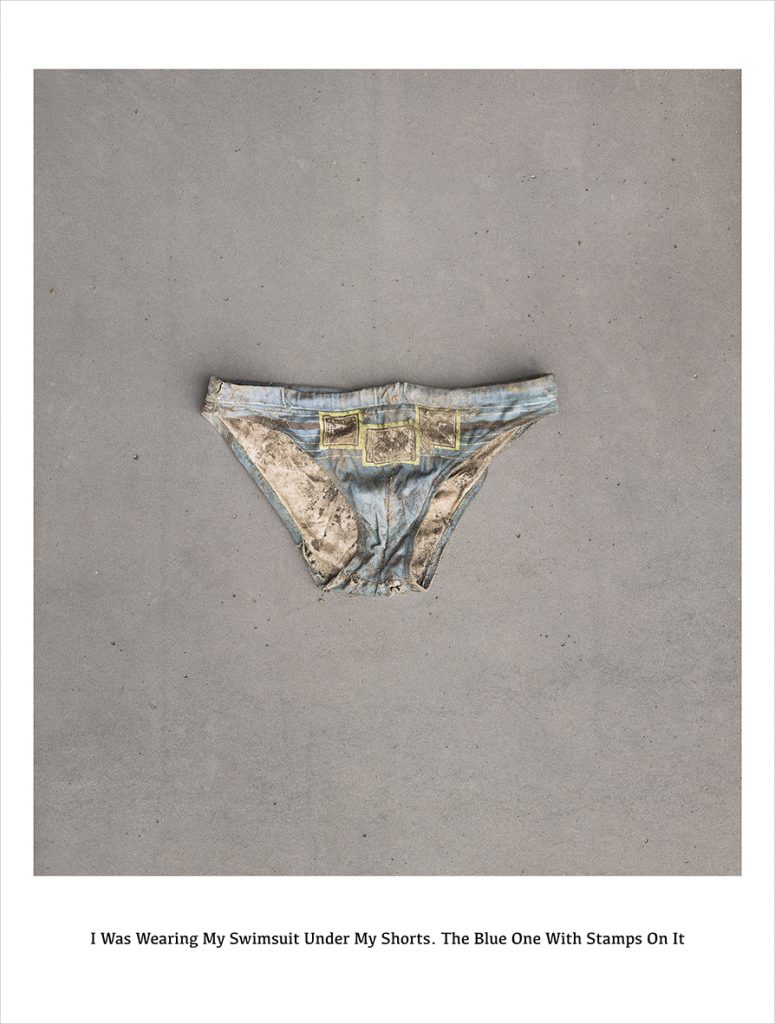

Le nombre de photos disposées dans cette petite antre attire irrésistiblement. Une centaine d’images recouvrent du sol au plafond les murs de cette annexe de la galerie Deepest Darkest (Afrique du Sud). Toutes les photos se ressemblent : mis à plat et sur un fond gris uniforme, des vêtements ou simplement un morceau, salis de traces de terre. Au bas de chacune des images : une seule phrase écrite à la première personne et au passé. La voix de celui que l’on ne voit pas. Une fois au centre de cette installation, vous saisissez ce que vous voyez, uniquement par l’émotion qui vous traverse.

En fait, chaque image expose un vêtement découvert lors de la mise au jour d’une fosse commune à Kabuga au Rwanda en 2018. Pour le photographe sud-africain auteur de cette série, Barry Salzman : « Chacune de ces photos doit être vue comme un portrait. Le portrait de celui qui portait ce vêtement au moment même où il ‘devenait une autre victime du génocide rwandais’ Pour reprendre letitre de cette série (The Day I Became Another Genocide Victim).

Barry Salzman travaille depuis longtemps sur les lieux de génocide comme Auchwitz, la Bosnie, le Rwanda. Cela constitue le fond de son exploration artistique. A Paris Photo, il nous a donné du temps pour expliquer, avec une grande générosité, comment son travail est avant tout une œuvre d’humanité.

Votre travail « Le jour où je suis devenu une autre victime du génocide » est exposé pour la première fois en Europe à Paris Photo. Il nous frappe par sa charge émotionnelle très forte.

Barry Salzman : Oui, c’est vrai aussi pour moi. Ce travail est toujours aussi personnel et émotionnel même si j’y ai travaillé des heures et des heures et que je l’ai commencé en 2018. Je me souviendrai toujours de l’expérience de manipuler ces vêtements, de les sentir quand ils sont sortis de la tombe. Hier, ici à Paris Photo, un groupe de l’International Center of Photography (ICP – New York) est venu me demander de prendre la parole. Ils étaient une vingtaine. Et lorsque j’ai commencé à parler, je me suis mis à pleurer et n’ai pu m’arrêter… Je le ressens intensément tout le temps… et ce sentiment… Je ne m’y habituerais pas.

Est-ce que cela signifie-t-il que vous portez toujours cette douleur, ces larmes avec vous ?

Je pense que le fait que j’en parle tout le temps et que j’y travaille encore est presque comme une partie de la guérison. Je ne considère plus cela comme un événement traumatisant… Pour moi que c’est une expérience humaine profondément marquante. Pour moi, quand je pleure, les larmes ne sont pas des larmes liées au trauma mais ce sont des larmes d’humanité.

Comme How we see the world (a century of genocide), votre précédente série sur les lieux de génocide, ce travail est lié à votre histoire personnelle en tant que descendant de victime de l’holocauste… Pouvez-vous nous en dire plus sur ce lien spécial ?

C’est ainsi que j’en suis venu à ce travail… La famille de ma mère a été directement touchée par l’holocauste. Quand j’étais à l’école d’art, j’ai fait un projet intitulé It never rains on Rhodes directement lié à mon héritage maternel. Et une grande partie de cela avait à voir avec des gens qui ont péri à Auschwitz. Quand cette œuvre a été vue par la critique et les festivals, les gens ont dit : ‘nous connaissons l’histoire, nous ne connaissons peut-être pas cette dame mais nous connaissons l’histoire’… et je me suis vraiment énervé parce que j’ai ressenti qu’ils tuaient encore une fois la sœur de ma grand-mère… Mais après avoir passé 100 heures avec des survivants de l’holocauste, vous réalisez que jamais, nous ne connaîtrons l’histoire en fait. Alors, j’ai décidé que je n’arrêterais pas d’essayer de faire connaître cette histoire ! Je consacrerai toute ma pratique artistique à examiner les différentes façons de l’explorer… Ainsi quand tout le monde me dit ‘nous connaissons l’histoire’, je répondrai toujours: ‘si nous connaissons si bien l’histoire, comment pouvons-nous justifier de répéter encore et encore et encore et encore ces atrocités’! Mais je ne voulais pas travailler spécifiquement sur l’holocauste… Il y a beaucoup d’artistes, d’historiens et de philosophes talentueux qui ont abordé ce sujet… Ce qui m’a tellement intéressé, c’est la récurrence et ce qu’il y a dans nos attitudes, qui permettent de perpétrer encore des génocides… Je pense qu’une grande partie de la responsabilité nous incombe… Oui, c’est donc l’expérience de l’holocauste, mon expérience familiale, qui m’ont fait commencer là-dessus. Mais je m’intéresse à la fragilité générale de l’humanité et pas spécifiquement à l’holocauste.

Pourquoi avoir choisi la photographie pour exprimer vos sentiments ?

Je dis parfois en plaisantant, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une blague… j’ai des idées et des concepts tellement créatifs mais sans savoir travailler avec mes mains pour dessiner, peindre, ou sculpter… Aussi, la mécanique de l’appareil photo est devenue pour moi mon outil d’expression… Si vous regardez l’essentiel de mon travail ; sur les paysages… tout le monde dit qu’ils sont comme peints, qu’ils ressemblent à des peintures… J’utilise l’appareil photo d’une manière pour laquelle il n’a jamais été conçu… Je le bouge beaucoup, je fais de la vitesse d’obturation lente, j’introduis du flou… Tout cela parce que, je pense très intimement, que je suis vraiment un peintre frustré!

C’est pour cela que vous êtes venu à la photographie ?

Mon entrée très précoce dans la photographie a beaucoup à voir l’activisme… tout simplement parce que j’ai eu un appareil photo pour la première fois quand j’étais un jeune adolescent en Afrique du Sud. Je me souviens de mes premières expériences avec un appareil. Je l’utilisais pour explorer l’apartheid dans mon pays. A l’époque, j’allais dans des zones, où seuls les Noirs étaient autorisés à aller… J’allais avec mon vélo et mon appareil pour rencontrer les gens qui vivaient là-bas et essayer, à travers l’objectif, de comprendre cette énorme inégalité qu’était l’apartheid. Donc, je pense que depuis le tout début, mon appareil a toujours été un outil d’activisme pour moi.

Donc, votre pratique a toujours été orientée vers les questions difficiles qui traverse notre humanité ?

Oui ! Ce projet spécifique, The Day I Became Another Genocide Victim n’a jamais été une œuvre que j’avais l’intention d’exposer… J’ai simplement essayé de comprendre ce qui s’était passé sur ce même morceau de terre du Rwanda 25 ans auparavant. La première fois que je suis arrivé sur les lieux au village de Kabuga, je n’ai pas pris mon appareil photo Je l’ai laissé dans la voiture. J’ai juste dit aux gens avec qui je travaillais ‘Je veux aller comprendre ce qui s’est passé ici’, de la même manière que lorsque je travaillais en Pologne quand je suis allé à Auschwitz : je n’ai pas pris de photos. J’y suis allé en tant qu’artiste. Je voulais, autant que je le pouvais, ressentir les émotions du lieu… Ils ont juste commencé à creuser et les vêtements sortaient du sol avec des crânes, de la boue. Je suis parti au bout d’une demi-heure, ou vingt minutes. Quelques jours plus tard, je me sentais tellement mal d’être parti… Je pensais que ces gens sont morts dans la mort la plus terrible possible… Vous savez, les victimes du génocide sont mortes de la manière la plus inhumaine possible, où elles ne sont même plus reconnues comme des personnes. Et j’ai vu ces vêtements sortir, s’empiler les uns sur les autres. Peu à peu, je ressentais que cette accumulation accentuait la déshumanisation de ces crimes. Je devais faire quelque chose. Et je voulais reconnaître chaque corps disparu en tant que personne parce que les piles de vêtements étaient si importantes et si anonymes. Chacun représentait une personne avec une histoire de vie : une mère, un père, un frère, une sœur, des amis, des professeurs… Et je pense qu’en ayant eu entre les mains, chaque vêtement, en essayant de les nettoyer, j’ai commencé à comprendre l’individu derrière les atrocités de masse. Lorsque vous êtes impliqué comme auteur de ces atrocités, vous tuez l’individualité. Ce que je voulais faire, c’était m’aider à comprendre que derrière un million de morts au Rwanda, il y a un million d’individus avec une histoire de vie. Et ce travail m’a été très utile pour commencer à personnaliser l’histoire du génocide. Parce que le génocide par définition n’a rien à voir avec les individus… Vous n’êtes pas tué parce que vous êtes Nadia et que quelqu’un ne vous aime pas, mais parce que vous appartenez à un groupe ethnique qu’ils essaient d’éliminer. La définition est la définition-même de l’inhumanité !

C’est pourquoi vous considérez chacune de ces images comme des portraits et non comme des natures mortes ?

Absolument, pour moi, ce sont des portraits… Quand je photographiais cette petite robe blanche, je pouvais voir la petite fille. Si vous pouvez la voir, vous la connaissez. Vous pouvez imaginer ses amis, sa fête d’anniversaire où elle portait cette jolie robe. Oui, pour moi c’était vraiment ça… Quand j’ai mis le texte – je n’ai jamais travaillé avec du texte, cela ne fait pas partie de ma pratique. Mais ici, cela s’est imposé à moi. C’est devenu tellement évident…

Comment est venue l’idée d’ajouter ce texte ?

Je n’y avais pas pensé. Mais il était clair pour moi que le petit garçon portant son sac à dos avec le dessin d’un petit chien, était un petit garçon. C’est venu si intuitivement à moi. Certains disent : ‘Vous n’avez pas besoin du texte, c’est trop didactique… Nous pouvons voir que c’est un sac à dos avec un petit chien’… Ce à quoi, je réponds que moi, j’ai besoin du texte. Ce récit à la première personne montre que ce petit garçon est un individu avant tout. J’étais donc très attaché à l’introduction du texte.

Si vous n’aviez pas l’intention d’exposer ce travail, aviez-vous l’intention de faire autre chose avec, comme un livre ou autre ?

D’abord, je voulais le garder pour moi… pour me motiver à faire mon travail sur les paysages. Mais en février de cette année, la directrice et conservatrice de la foire d’art de Cape Town, Laura Vicenti, qui me connaît bien et connaît bien mon travail, m’a dit : « Croyez-moi, Barry, ce travail doit être vu dans un salon. Parce que cela peut être des lieux si frivoles… Tout tourne autour des relations, des cocktails… Il nous faut rappeler la gravité, la signification de ces manifestations ». Puis, elle a exposé ce travail directement à l’entrée de la foire. C’était la première chose que les gens voyaient en entrant ! La réaction a été tellement incroyable… Dans la foulée, nous avons soumis le projet à Paris Photo et nous y voilà ! pour la première fois en Europe ce travail est exposé ! Auparavant, il a été montré au Musée du Génocide et de l’Holocauste à Johannesburg (Afrique du Sud) cette année pour commémorer le 28e anniversaire des « 100 jours » du génocide au Rwanda. J’y ai été invité pour être le conférencier principal… Maintenant, ce que nous souhaitons, c’est trouver une institution, une fondation ou un musée pour toucher un plus large public. Même, j’adorerais le montrer à Arles ! Le plus important pour moi, c’est qu’il soit vu par le plus grand nombre, qu’il touche les gens et qu’il leur rappelle que nous avons la guerre en Ukraine en ce moment…

Vous pourriez faire le même travail dans 25 ans en Ukraine… Vous obtiendrez les mêmes images !

Oui, c’est ce que je veux démontrer… Le but de mes travaux de paysages est d’aborder cette notion de récurrence. En particulier, qu’y a-t-il dans notre rôle de témoin public chose permet la récurrence de ces moments sombres de l’histoire. Cette répétition dramatique est est le cœur de ma pratique artistique.

Avez-vous travaillé avec les autorités rwandaises ?

J’ai travaillé en étroite collaboration quand j’ai fait mes prises de vue sur place… J’ai offert l’œuvre au Mémorial du génocide de Kigali en cadeau. Ils ont choisi jusqu’à présent (j’espère qu’ils ont changé d’avis) de ne pas le prendre. Je suppose que c’est parce que le texte sur les vêtements a une signification très particulière au Rwanda. Les corps, les personnes ont été si gravement mutilés… Ces vêtements sont devenus la seule façon de pouvoir identifier des membres d’une famille disparus. Il y a donc un lien très personnel… certainement encore trop confrontant pour le peuple rwandais. Quand les autorités découvrent des fosses communes, comme celle-ci, ils laissent les vêtements exposés au public pendant quelques mois, puis ils les emmènent sur des sites commémoratifs. Ils le font dans l’espoir que quelqu’un sera peut-être en mesure d’identifier les vêtements et donc les personnes tuées. Juste après le génocide, beaucoup ont pu, ainsi, identifier les vêtements des membres de leur famille ou de leurs amis.

Vous êtes tellement impliqué dans ce travail, vous paraissez presque comme un messager…

Oh c’est une excellente façon de le voir. A cause de ce travail, je dis souvent que mon travail sur les paysages est mon idée, mon concept, mon esthétique… Personne d’autre n’a fait la même chose ! La façon dont j’ai essayé de créer des filtres entre les preuves et les témoins en déplaçant la caméra est entièrement à moi. Je le possède. C’est si différent esthétiquement, que les gens ne peuvent pas croire que ces deux œuvres différentes proviennent de la même personne. Tandis qu’ici, avec ce travail, j’ai l’impression que ce n’est pas vraiment le mien…Je me sens le gardien de ces histoires et j’aimerai transférer ce devoir de responsabilité à une institution qui saura le diffuser plus largement. Surtout en ce moment, nous commençons à entendre de plus en plus de discours de haine que tant de gens ne prennent pas au sérieux… Je me dis, c’est le début… tout génocide commence par cela. Les Nations Unies, avec qui j’ai travaillé un peu sur ce projet, introduisent cette année une journée internationale du discours de haine. Ceci pour essayer de faire mieux comprendre à quel point le discours de haine est dommageable et dangereux s’il n’est pas contrôlé. Et je pense que le Rwanda nous raconte cette histoire de la manière la plus effrayante. Alors je dis, qu’en tant qu’être humain, le Rwanda est mon histoire, c’est votre histoire. Et nous avons tous le devoir de le comprendre et d’en parler et de ne jamais oublier ce qui s’y est passé. Je me sens d’une manière étrange presque plus, même si mes liens familiaux sont avec l’holocauste, en lien émotionnel avec mon travail à travers le Rwanda.

L’interview a été réalisée le 11 novembre 2022 à Paris Photo

Gallery Deepest Darkest – Cape Town, South AfricaJournée internationale de la lutte contre les discours de haine (22 juin 22)

La version anglaise de cet entretien est ici.